「ものもらい」とは、まぶたにある汗を分泌する汗腺や、油を皮脂腺が炎症を起こして、赤く腫れてしまう病気です。地方によっては、呼ばれ方が違い、「めばちこ」、「めいぼ」ともいわれます。

「ものもらい」の原因は、主に2つあるといわれています。一つ目は、まぶたの腺や、毛穴に細菌が感染して生じるためです。子どもは、公園や学校で遊んだ帰りに、不衛生な手で目を触ってしまい、感染を引き起こす場合があるのです。

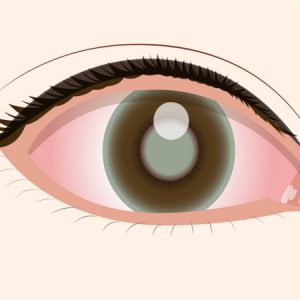

二つ目は、脂を分泌するマイボーム腺に、脂肪や化粧品が詰まって生じるためです。子どもの場合には、ミルクの粉や、母親の化粧品が、目に詰まってしまいます。赤い腫れや、目の充血を引き起こす「ものもらい」は、治療が遅れると、症状が悪化し、改善されるまで時間がかかってしまいます。