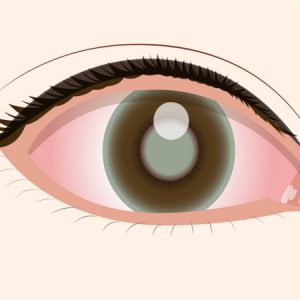

糖尿病網膜症は糖尿病腎症・糖尿病神経症と共に糖尿病の3大合併症の一つです。糖尿病が原因で、網膜という眼底にある薄い神経の膜が障害を受け、視力が低下する病気です。網膜は無数の細かい血管が張り巡らされており、ものを見るために非常に重要な役割をしています。

しかし、血糖が高い状態が長期にわたると、網膜にある細い血管は少しずつ膨れたり、変形したり詰まったりします。このような状態になると、網膜に酸素が行き渡らなくなり、酸素不足を補うために新しい血管を作ろうとしますが、新生血管は脆く出血しやすいです。出血すると網膜にかさぶたのような膜が張られ、これが原因で網膜剥離を起こしてしまうのです。